“同意”“同意”,随着当事人发出的文字回复,道外区法院团结法庭审理的一起民间借贷案件在微信群中宣布开庭,一场特殊的“无声庭审”正式开始。

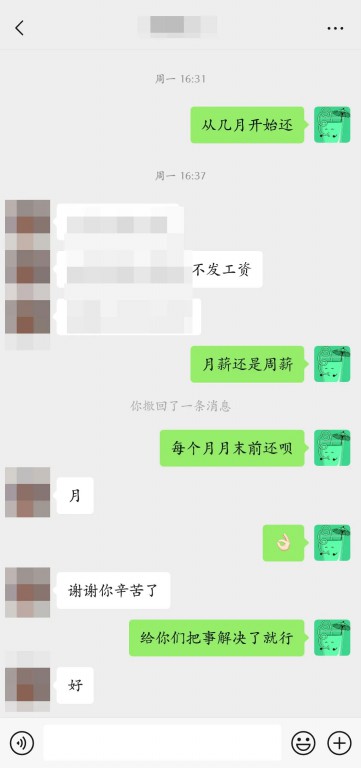

庭审前:微信沟通证据交换、调解意向

原告张某、李某及被告孙某均系聋哑人,张某和李某系夫妻,孙某在2021年至2022年期间多次从张某、李某处借款共计2万余元,经多次催要,孙某一直未还款,夫妻二人无奈诉至法院。收案后,法官助理通过阅卷发现了原被告的特殊情况,通过多次的电话、短信联系,最终与双方加上了微信好友,在了解双方文化程度后,以文字方式告知双方诉讼中的权利义务。开庭前,法官助理多次与原被告微信沟通,引导当事人查找转账凭证,充分开展证据交换、庭前质证、庭前调解等工作。

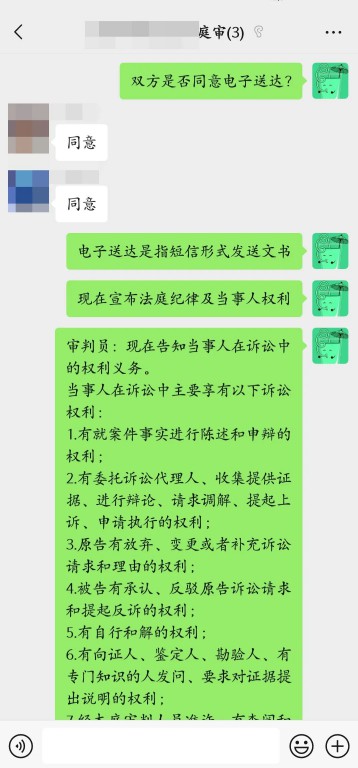

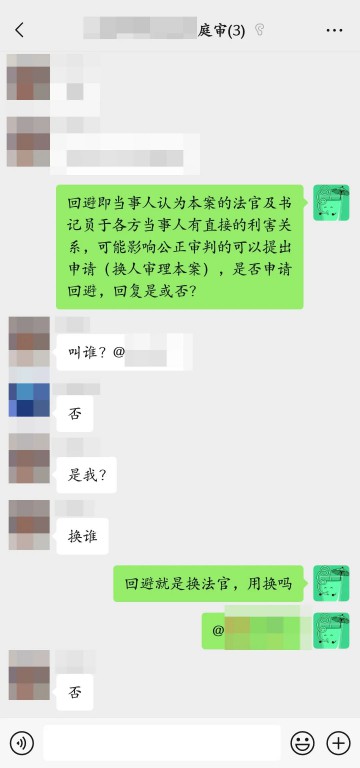

庭审中:告知双方权利义务,白话解读法律术语

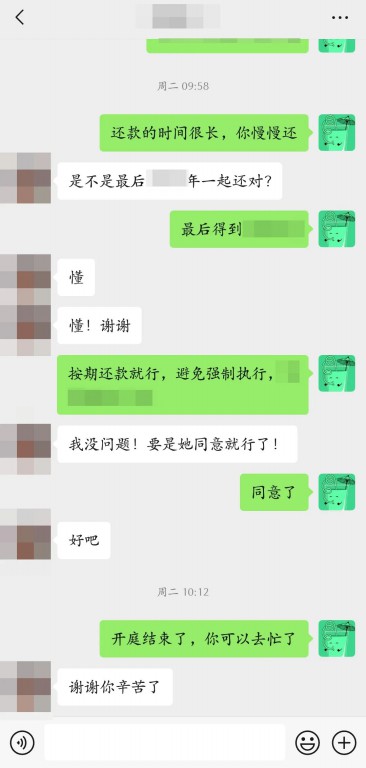

通过庭前与双方的沟通了解,办案法官发现双方当事人均可以通过文字无障碍交流,案件事实清楚法律关系明确,且被告人在外地,于是决定在微信群内进行一次特殊的庭审。当天,法官在微信群中以文字的方式主持庭审,当事人以“文字+图片”的方式举证、答辩,充分表达了各自的诉求,就这样通过法官与当事人一问一答,一场“无声”的庭审得以顺利进行。

庭审中:“无声”的庭审顺利进行

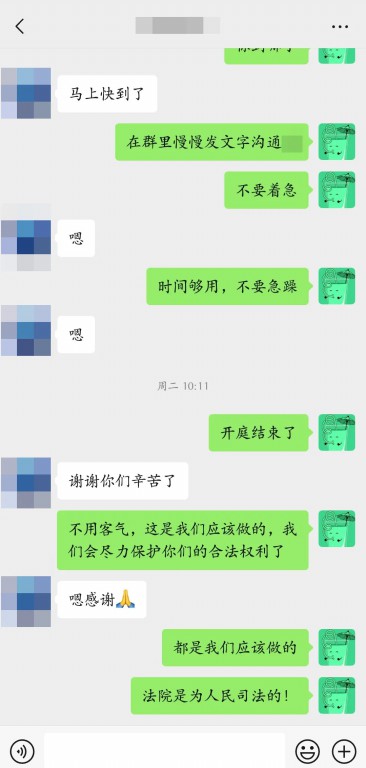

虽然该案事实清楚,标的较小,但办案法官深知每一个案子对于当事人来说都是大事,本着“如我在诉”的精神,办案法官通过文字询问引导双方当事人充分考虑对方的经济状况,最终当事人当庭达成了调解协议。休庭后,法官又向当事人解答了民事调解书的法律效力、申请强制执行等问题,原被告均对办案团队表示感谢。

庭审后:双方当事人均对办案团队表示感谢

庭审“无声”,司法有情,这场“无声”交流的庭审,既是司法关怀服务保障特殊群体的深刻诠释,更是司法温度的有力彰显。“为人民司法”不仅仅停留在口头上,更应体现在每一次司法活动中,让群众相信法律能够实现社会正义,保护其合法权益,让公平正义真正可触可感。今后,团结法庭将继续践行司法为民理念,依法保障弱势群体的诉讼权利,把司法便民、利民落到实处,传递法律的温度!