开栏语

以史为鉴,可知兴替;以案为鉴,可明法度。每一份生效裁判文书,都是法治进步的印记;每一个精心剖析的案例,都是社会行为边界的映照;每一位公民对法律的知晓、理解、认同和遵守都是社会共治的基石。

为此,我们精心开辟“案•鉴”专栏,为公众提供理解法律、规避风险、维护权益的生动指引。“案”是真实审理并裁决的案件,承载着是非曲直的判断,凝聚着法官抽丝剥茧的智慧,我们将精选贴近民生、反应热点、具有普遍警示与教育意义的典型案例进行推送;“鉴”是明镜与启迪,我们将清晰解读案件背后的法律规定以及蕴含的法治理念,希望您能通过这些鲜活的案例看到法律的尺度,触摸司法的温度,感受到公平正义如何在一桩桩个案中得以实现。

“案•鉴”专栏是道外区法院深化司法公开、回应社会关切、参与社会治理的真诚实践。我们期待与您同行,在案中见法,于鉴中明理,愿这方寸之地,成为我们共同学习法律知识、培育法治信仰的一方园圃,让法治之光照亮每一个角落,让法治意识融入每一次选择,让公平正义成为我们共同的守望和追求!

案情回放

张某与王某作为共同借款人向李某借款25万元,双方签署借款合同,约定借款期限自2016年3月14日至2016年6月14日。李某通过银行转账的方式向王某转账25万元。张某与王某到期未归还全部借款,李某向道外区法院提起诉讼,要求张某与王某向其偿还借款本金及利息。在审理过程中,张某与王某提出诉讼时效抗辩,认为李某已经丧失胜诉权。

(图片由AI生成)

法院经审理查明,2022年8月17日,在王某与李某爱人赵某的微信中,曾就案涉款项的偿还问题进行过协商,但因利息问题最终未能够达成一致意见。

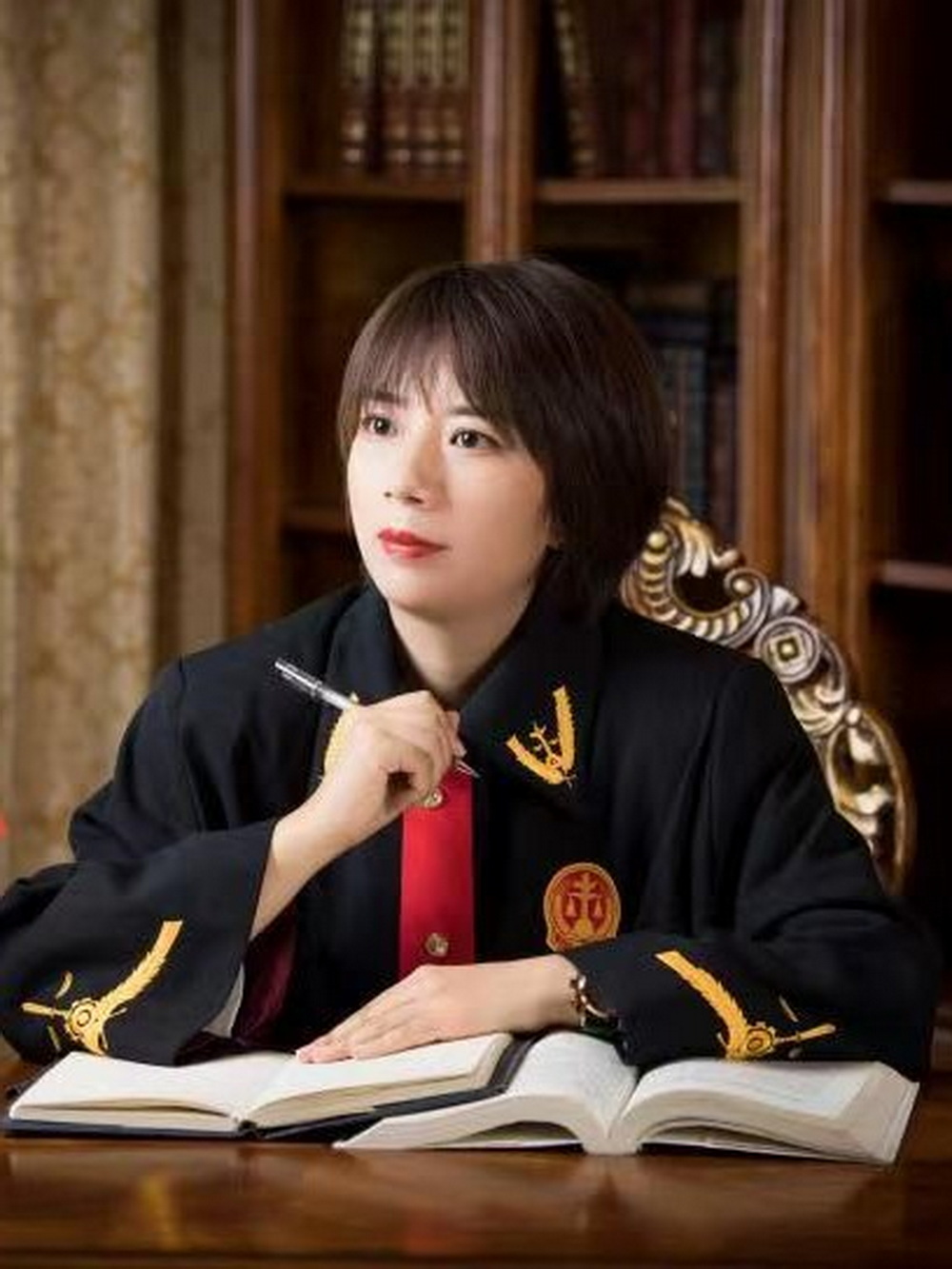

今日主讲

王慧敏 速裁审判庭法官

案中见法

张某、王某与李某之间的借款合同关系,系双方真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效。李某向张某、王某交付了借款,二人应当履行还款义务。

张某、王某关于诉讼时效的抗辩,2022年8月17日在王某某与李某爱人赵某的微信聊天中,王某明确表示双方曾于2022年3月29日就案涉借款本金偿还问题达成协议,并与赵某就利息问题进行协商,应视为其作出同意履行义务的表示,至此诉讼时效应重新起算,对于被告二人关于诉讼时效的抗辩主张,法院不予采纳。

根据现行法律规定,民间借贷案件诉讼时为三年,从约定的还款期限届满之日起开始计算;如果约定分期还款,诉讼时效从最后一期履行期限届满之日起算。没有约定还款期限的民间借贷案件,诉讼时效从向债务人要求还款的宽限期届满之日起算。

在诉讼时效期间内,若出现诉讼时效中断事由,则诉讼时效重新起算。诉讼时效中断的事由:

1.债权人向债务人提出履行请求;

2.债务人同意履行义务;

3.债权人提起诉讼或申请仲裁;

4.与提起诉讼或申请仲裁具有同等效力的其他情形。

诉讼时效期间届满,并不必然导致丧失胜诉权,债权人可以与债务人沟通协商,如存在下列情形,则债务人不得以诉讼时效届满进行抗辩:

1.债务人向债权人作出同意履行义务的意思表示,如签署还款计划等;

2.债务人自愿履行;

3.债务人与债权人重新达成新的协议等。

鉴中明理

诉讼时效制度是我国民事诉讼法规定的重要法律制度,具有强制性。法律设立诉讼时效制度的目的,在于督促权利人及时行使权利,保护交易安全,维持社会秩序的稳定。基于诉讼时效的效力,权利人未在法定期间内行使权利,即丧失请求人民法院依法保护其权利的胜诉权。

在此温馨提示大家,要提高法律意识,及时行使自己的诉讼权利,避免因长期怠于主张权利导致诉讼时效届满。一旦超过诉讼时效,对方提出诉讼时效抗辩,权利人可能丧失胜诉权,实体权利将不受法律保护。

法条指引

《中华人民共和国民法典》

第一百八十八条 【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

第一百八十九条 【分期履行债务的诉讼时效】当事人约定同一债务分期履行的,诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。

第一百九十二条 【诉讼时效期间届满的法律效果】诉讼时效期间届满的,义务人可以提出不履行义务的抗辩。

诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的,不得请求返还。

第一百九十五条 【诉讼时效中断的情形】有下列情形之一的,诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时起,诉讼时效期间重新计算:

(一)权利人向义务人提出履行请求;

(二)义务人同意履行义务;

(三)权利人提起诉讼或者申请仲裁;

(四)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。